燕山南麓,运河北岸,在一片苍松翠柏之中,桃林革命烈士陵园坐落于此。陵园是为革命英雄而建,而在缅怀和纪念英烈的时候,同样令人敬重的还有默默守护烈士英灵的刘春芝。十多年来,她日复一日、年复一年守护着这座陵园,风雨无阻,无怨无悔。在守护英雄的漫长时光中,她也成了人们眼中平凡的英雄。

“在家也是闲着,出来做点事情挺好”

桃林村位于兴寿镇,是昌平的革命老区之一。在抗日战争、解放战争和抗美援朝三个不同时期,共出现过18位革命烈士,他们中年龄最大的42岁,年龄最小的仅18岁,他们都安葬在桃林革命烈士陵园中。

今年80岁、有着50多年党龄的刘春芝,原为桃林村党支部副书记。2007年退休后,她自愿申请成为桃林烈士陵园的义务守陵人,守护长眠在此的18个忠魂,一守就是13年。

“20多年前,烈士陵园只是一片荒地,周边杂草丛生。”据刘春芝回忆,此前,烈士墓只是一个个小土包,经常有学生来此祭奠。从那时起,她就萌生了建设烈士陵园的想法,这个提议在村党支部会议上获得了一致认可。与烈士家属沟通后,桃林村将陵园地址选在了燕山支脉——罗椅子山脚下。

“选在这里是有意义的。罗椅子山以前是抗战的地方,曾经有一棵信号树,用来告诉村民日军从哪个方向来。”回忆起建设陵园的事,刘春芝滔滔不绝,“烈士陵园里的18位烈士时时刻刻鼓舞着桃林村的每一名共产党员和群众。”

沿着陵园两边,刘春芝栽上了鲜花、种上了象征着18位烈士的18棵松树。她每日骑车往返家与陵园之间,除草挖沟、照顾花树、清扫陵墓,事无巨细,这其中,每日擦拭英烈墙是她雷打不动一定要亲力亲为的事。忙不过来的时候,她就叫上老伴儿王长明来帮忙。“早些年,陵园没有通自来水,我们得每天从山下挑水浇树。遇到下雨天,就从山脚挖沟,引水灌溉树木。”王长明回忆道。

对于刘春芝所做的事,不少村民不理解,觉得她应该在家颐养天年。而面对旁人的不解,刘春芝也只是淡淡地说道:“在家闲着也是闲着,出来做点事情挺好。”

其实,在刘春芝心中,一直放不下这些英雄。“我小时候随着家人逃难,亲眼目睹过战士们战斗牺牲的场面,留下了深刻的印象。我选择在这里守陵,为的就是让抛头颅、洒热血的烈士们能长眠在松柏常青的山脚下。”谈起守陵初衷,老人眼泛泪光。

“英雄为国捐躯,他们的事迹不能被遗忘”

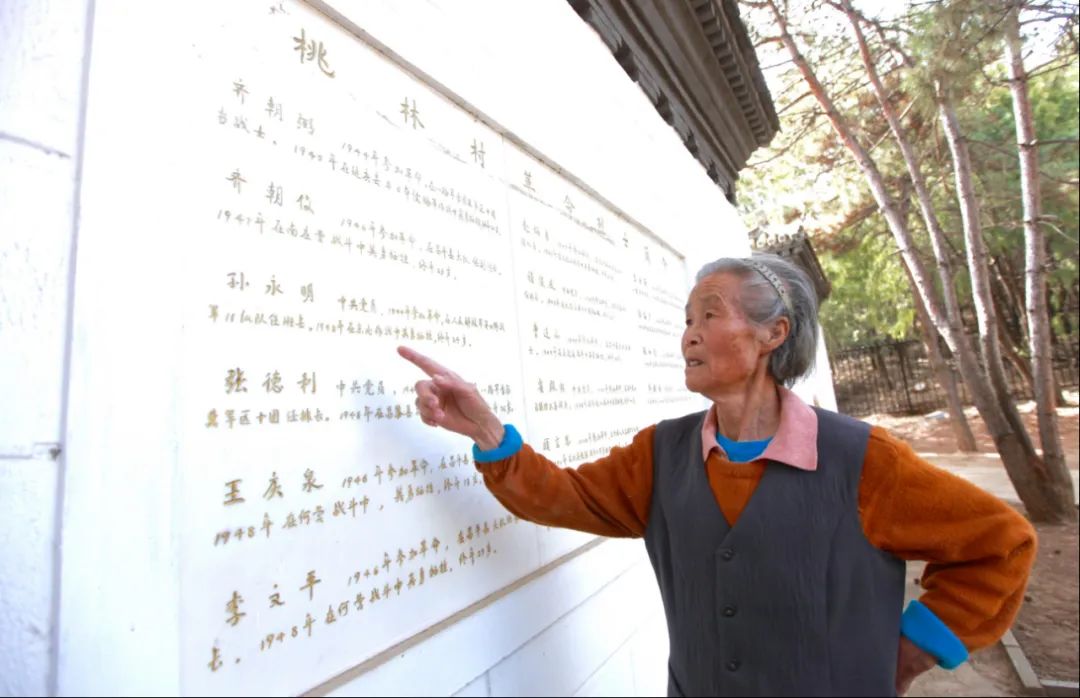

此前陵园的烈士碑上,只有18位烈士的姓名。为了收集整理烈士信息,刘春芝历经艰辛,到处寻找探访,尽可能多地抢救这些宝贵的历史资料。“当时,我到烈士家属、老党员、老干部家中,找照片、烈士证,收集材料。”在刘春芝的不断努力下,18位烈士的材料逐渐完善,同时也为修建革命烈士事迹陈列室打下了基础。至今,老人仍珍藏着这些材料。

除了祭奠先烈,守护英魂,刘春芝还为扫墓者宣讲历史,充当义务讲解员。“战争年代,桃林村的共产党员和群众挺身而出,与日本侵略者和一切反动派进行顽强斗争……”满头白发、身材瘦弱的刘春芝,讲起烈士的故事,总是充满感情、分外坚定。

13年来,刘春芝累计接待的祭扫者已达数万人之多。“没有什么辛苦不辛苦的,就是尽职尽责。英雄们为国捐躯,他们的事迹不能被遗忘,我要把他们的精神传送出去,教育下一代不能忘本,不能忘记新中国的来之不易。”刘春芝始终觉得,她从事的不仅仅是单纯意义上的守陵工作,更承载着一代代人对英雄的缅怀和敬仰。

“牢记初心使命,只要有需要我义不容辞”

如今的桃林革命烈士陵园,老人当年种下的18棵松树小苗,都已长成了大树,苍劲挺拔,通往烈士纪念碑的台阶旁鲜花盛开。在陵园工作的这些年,刘春芝最欣慰的就是眼看着昔日的一片荒野,成为了全区基层党组织和共青团组织进行爱国主义教育活动的重要阵地,每年前来陵园祭扫的人络绎不绝。

但随着年岁的增长,刘春芝老人的身体大不如前。为了让烈士事迹代代传承,刘春芝渐渐把义务讲解工作交给了桃林村现任党支部副书记张晓兵。但是,刘春芝仍然坚持每周为前来悼念烈士的党员、群众至少义务讲解一次。

“长眠于此的革命先烈,我能守着他们的忠骨,我心里觉得特别自豪。”刘春芝表示,自己是一名党员,虽然退休了,但初心和使命不能跟着退。只要有需要,只要还能走动、还能说出话来,她就会出现在烈士陵园里,为新一代党员、新一代年轻人讲述历史,让他们向英雄学习,不忘初心、牢记使命,拿出干事创业的热情,创造更加美好的未来。

来源:北青社区报昌平版

网编:高飞