“到战场我一定拼命打仗、不怕死

为了让所有的受苦人

都能过上好日子

我死了又算个啥子么”

1926年,他出生于

重庆市铜梁区(原四川省铜梁县)

一个贫苦家庭

1949年,他参军

抗美援朝战争爆发后

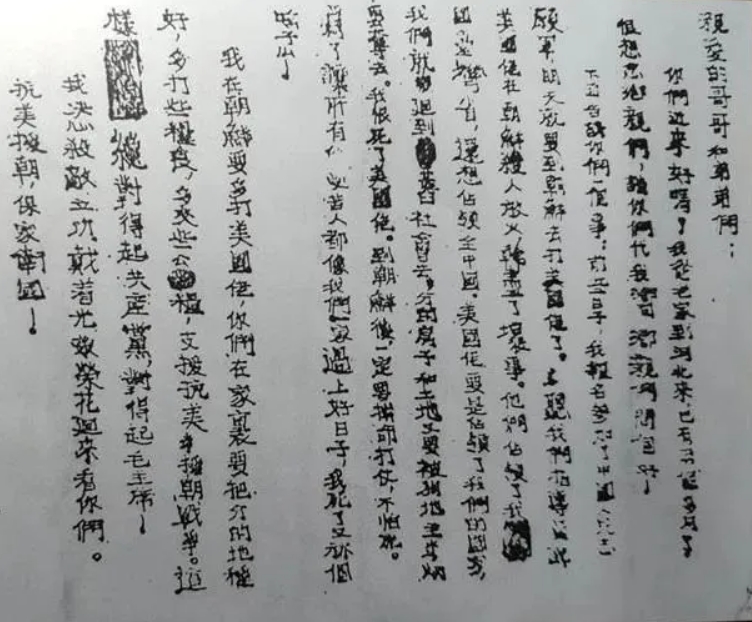

他给家人写下了

生平第一封信

这封信的落款时间

是1951年3月15日

这是他所在的中国人民志愿军

第15军第29师第87团

进入朝鲜前在国内的最后一次休整

两周之后

这支部队就乘火车北上

星夜兼程奔赴朝鲜

1952年10月

他终于迎来了自己在朝鲜战场上

真正意义的第一战——

第29师第87团受命进攻

“联合国军”前哨阵地391高地

这个高地上有90余处地堡和掩体

射界开阔,轻重机枪形成交叉火力

既可俯视我军纵深

又可威胁前方补给线

而最头疼的

还是高地前长达三公里的开阔地带

这里没有掩护

完全能被敌人的火力覆盖封锁

为了回避敌人的空中和炮火优势

志愿军在攻坚作战时

一般都是夜间行动

摸到敌人附近突然发起攻击

但是这样的战法对391高地并不完全适用

长达3公里的开阔地

即便是夜间经过

也几乎要一路匍匐

隐蔽在杂草中才能不被发现

再加上攻坚战斗的时间

一个夜晚远远不够

第29师的计划是

一个夜晚不够,那就两个

第一晚,隐蔽接敌

次日晚,发起进攻

这同时意味着,两个晚上之间

进攻部队要在敌人的眼皮底下潜伏整个白天

一旦暴露,就是灭顶之灾

担任主攻的第一梯队

正是他所在的九连

参加潜伏任务前

他向党支部递交入党申请书

“宁愿自己牺牲,决不暴露目标

为了整体,为了胜利

为了中朝人民和全人类的解放事业

愿献出自己的一切”

他这样写了

也这样做了

10月11日夜里,潜伏突击队出发

在浓雾的掩护下,570多名志愿军战士

密布在391高地前的草丛里

他潜伏的位置距敌人阵地只有60多米

前面是一个小土包

侧后有条小水沟

只要熬过漫长的白天

就能给敌人致命一击

第二天中午

一枚燃烧弹突然落在他附近

剧烈的爆炸声后

油液夹着火星溅到了他的左腿上

火迅速蔓延到身上

这时,他只要翻一个身

就地一滚,侧后一米左右就是那条水沟

但敌人正在观察这片燃烧的草地

一旦发觉

那身后570多名战友的命运将不堪设想

火足足烧了三十多分钟!

他没有动,旁边的战友也没有动

他们不能伸手相救

甚至不敢哭出来

火渐渐熄灭后

潜伏地看上去依然宁静

好像什么都没发生一样……

看到这里

相信你已经在心里念出

这个熟悉而又伟大的名字——

邱少云!

当天傍晚,总攻开始

潜伏了一天一夜的战士们一跃而起

他们高喊着“为邱少云报仇!”

摧枯拉朽般地冲向391高地

很快全歼守敌

战斗结束后

直到17日凌晨

战友们才在一片烧光的坡地上

找到了邱少云的遗体

只见烧焦的遗体蜷缩着

身上的军衣及胶鞋全都烧光了

冲锋枪死死压在身下

全身唯一没被烧焦的

就是插进泥土里的那双手……

在朝鲜战场上

像邱少云这样的英雄还有很多

他们怀着同一个崇高的信仰

战斗并最终长眠在异国他乡

但他们伟大的精神永远闪耀

72年来

邱少云这个名字和他的战斗精神一起

永远镌刻在人民军队的军史上

影响并鼓舞着一代又一代中国军人

在邱少云生前所在部队

第76集团军某旅

一代代官兵

始终将“纪律重于生命”的邱少云精神

作为他们接续奋斗的强大动力

不断续写着英雄部队的光荣篇章

“邱少云生前所在连”

点名时第一个呼点“邱少云”

全连百余名官兵齐声应“到!”

每年新兵入伍

第一课就是学习邱少云的生平事迹

每季度根据岗位类别和完成任务情况

开展一次“少云标兵”评定活动

每天

“邱少云”班的战士

都会为邱少云整理床铺

近年来

该旅聚焦使命任务

统筹优化训练资源

狠抓小特专业集训

多次赴高原陌生地域

在复杂战场环境下

从难从严锤炼作战能力

72年前的今天

这位年仅26岁的战士

没有发射一枪一弹

却完成了最勇猛的突击

牺牲前他没有留下一句话

但他的精神

传遍整个神州大地

邱少云

从未离开!